- PÉRISSODACTYLES

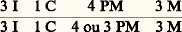

- PÉRISSODACTYLESLe nombre impair de doigts chez les chevaux, les zèbres, les ânes, les tapirs et les rhinocéros avait déjà conduit Linné en 1754 à rassembler ces Ongulés (Mammifères à sabots) dans un ordre particulier qu’il appelait: Jumentae . Depuis lors, bien des appellations se sont succédé pour nommer cet ensemble, sans que des retraits ou des adjonctions le modifient notablement. Le terme de Perissodactyla , proposé par Owen en 1848 et toujours utilisé, se réfère précisément au nombre impair de doigts que possèdent ces animaux en général. Il n’est cependant pas tout à fait satisfaisant, car quelques formes fossiles, indiscutablement apparentées aux Périssodactyles, ne possèdent pas toujours un nombre impair de doigts, et les tapirs actuels ont 4 doigts aux membres antérieurs et 3 aux membres postérieurs. Aussi préfère-t-on aujourd’hui prendre plutôt en considération la position de l’axe du membre. Chez tous les animaux cités plus haut, cet axe passe par le doigt III, à la main comme au pied, et le terme de mésaxonien lève toute ambiguïté sur l’ensemble qu’il désigne. Quoi qu’il en soit de ces aléas du vocabulaire utilisé dans la classification, l’ensemble des Ongulés mésaxoniens, très généralement imparidigités, que l’on désigne ici sous le nom de Périssodactyles représente un ordre aux étroites relations phylogénétiques. Parmi eux, le cheval actuel est l’aboutissement d’une lignée évolutive s’enracinant dans l’Éocène, parfaitement jalonnée par des genres fossiles bien connus, présentant une adaptation croissante à la course et atteignant sa plus totale perfection chez cet animal, qui fut probablement, après le chien, le deuxième à être domestiqué par l’homme.Caractères générauxLes Périssodactyles sont définis sans ambiguïté si on les désigne comme mammifères, euthériens, ongulés, mésaxoniens, mais en outre ils ont en commun un certain nombre de traits anatomiques importants:– Peau et phanères: le tégument est généralement épais, recouvert d’un pelage plus ou moins abondant, parfois très rare. Des crins assez longs constituent souvent une crinière et une queue. C’est à l’extrémité des doigts que l’on trouve la formation tégumentaire la plus remarquable avec le sabot , qui atteint chez les Équidés son degré maximal de spécialisation et qui constitue ici le type même de cet organe (fig. 1).– Squelette: ce sont les membres qui offrent le caractère squelettique le plus original. Le doigt III, par où passe toujours l’axe du membre, est unique seulement chez les Equidae actuels; il est flanqué de doigts latéraux chez les rhinocéros et les tapirs (cf. ONGULÉS, figure) et la quasi-totalité des formes fossiles. Les métapodes latéraux subsistent d’ailleurs, bien qu’atrophiés, même chez les chevaux, les ânes et les zèbres. Le fémur est pourvu, du côté externe, d’une crête désignée comme troisième trochanter par Cuvier. L’articulation du tibia et du tarse est réalisée par la présence d’une trochlée sur la face supérieure de l’astragale, alors que la face inférieure de ce même os est plate, immobilisant pratiquement son articulation avec le pied, et constituant avec celui-ci un tout solide et rigide. À la ceinture pectorale, la clavicule est toujours absente.– Appareil digestif: le régime alimentaire strictement végétarien de tous les Périssodactyles marque de façon nette l’ensemble des organes digestifs. La denture comporte des incisives et des molaires à croissance prolongée. Ces dernières sont pourvues de crêtes transversales d’émail qui forment un dessin très caractéristique permettant, à lui seul, de reconnaître famille, genre, et même espèce. Les canines, toujours réduites, sont souvent absentes, au moins chez la femelle. L’estomac, simple, est suivi d’un très long intestin grêle, puis d’un gros intestin, relativement long et pourvu d’un cæcum très développé, atteignant, chez le cheval, une longueur de un mètre et une capacité de 35 litres.– Appareil respiratoire: chez les Equidae et, à un moindre degré de développement, chez les Tapiridae se développent, aux dépens de la paroi inférieure des trompes d’Eustache, des poches membraneuses, appelées poches gutturales, dont on ne connaît pas l’équivalent chez d’autres Mammifères. Leur fonction demeure énigmatique.– Appareil génital: chez le mâle, les testicules sont descendus dans des bourses en position sous-inguinale, l’appareil copulateur, très érectile, est dépourvu d’os pénien. Les femelles ont un utérus bicorne et portent une seule paire de mamelles. Le placenta est toujours du type diffus.– Système nerveux: l’encéphale, toujours bien développé, atteint chez le cheval son maximum de poids et de complexité anatomique. Les organes des sens connaissent des degrés variables de finesse.Le tact est spécialement bien développé chez les Equidae aux extrémités des membres, où, sous les formations kératogènes, les terminaisons nerveuses sont très abondantes. L’odorat a son maximum de développement chez le rhinocéros, mais tous les Périssodactyles appartiennent à la catégorie des Mammifères dits macrosmatiques. L’ouïe est toujours très fine, la grande dimension des pavillons auditifs des Equidae est la trace anatomique la plus visible de son acuité. La vision, par contre, est très inégalement développée. Excellente chez les Equidae , aux globes oculaires de grande dimension, elle paraît très médiocre, au moins de jour, chez les rhinocéros.ÉquidésParticularités anatomiquesTous les Equidae actuels sont des animaux hauts sur pattes à l’encolure allongée, possédant une queue de longueur variable, plus ou moins fournie. La crinière – quand elle existe – est toujours dressée chez les espèces sauvages.La formation tégumentaire la plus remarquable est constituée par un véritable sabot (fig. 1). À la face intérieure des membres, des plaques cornées, les châtaignes, représentent peut-être les vestiges des ongles des doigts I disparus. Seuls les chevaux ont des châtaignes aux membres antérieurs et postérieurs. Au niveau des articulations entre les métapodes et les phalanges, les chevaux ont aussi des ergots qui seraient les traces des ongles des doigts II et IV, car, chez les espèces actuelles, le doigt III subsiste seul: les Équidés (et eux seuls) sont des solipèdes . Cependant, sur le squelette, les vestiges des métapodes III et IV (fig. 3) sont toujours présents sous la forme de fines baguettes.Le crâne, allongé, montre une large communication entre les fosses orbitaires et temporales. La denture a pour formule:

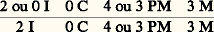

Les canines font généralement défaut chez les femelles. Les molaires et prémolaires ont une croissance prolongée, leur table d’usure présente des crêtes d’émail entourées de cément. Elles appartiennent au type lophodonte (fig. 2).Systématique et répartition géographiqueLa classification des Equidae demeurant controversée, on adoptera ici celle de G. G. Simpson, qui a le double mérite d’être la plus simple et de respecter la règle d’antériorité. Tous les Equidae actuels sont ainsi rassemblés dans le genre unique Equus , comportant 6 espèces, elles-mêmes divisées en sous-espèces. La totalité des chevaux actuels appartient à l’espèce E. caballus . La seule sous-espèce sauvage connue a été découverte sur les versants des monts Altaï en 1879 par l’explorateur russe Prjewalski, elle est scientifiquement dénommée Equus caballus prjewalskii .Il est possible que le cheval de Prjewalski ne soit pas dans l’ascendance directe du cheval domestique; celui-ci aurait pour certains auteurs son origine dans une autre sous-espèce: le tarpan (Equus caballus gmelini ), dont on connaît avec le «konig» polonais une forme redevenue secondairement sauvage. Il convient de souligner ici les difficultés que l’on rencontre pour déterminer de façon sûre l’origine exacte d’un animal domestique. Quoi qu’il en soit, il est bien possible que le cheval de Prjewalski ne subsiste plus que grâce aux descendants des 28 échantillons importés en Europe en 1901, et qui depuis se reproduisent dans différents parcs zoologiques.Le second groupe d’Equidae asiatiques appartient à l’espèce Equus hemionus , qui renferme des formes intermédiaires entre le cheval et l’âne, communément désignées par les noms d’hémippes, d’hémiones et d’onagres. Devenus rarissimes aujourd’hui, ces animaux peuplaient les steppes et les déserts, de la Syrie à la Mongolie.En Afrique, les zèbres et les ânes, répartis en 4 espèces, représentent la totalité des Equidae de ce continent. L’espèce Equus asinus est sûrement l’ancêtre des ânes domestiques. On ne la trouve plus qu’occasionnellement, en certains points du Soudan, de l’Éthiopie et de la Somalie. Les zèbres se répartissent en 3 espèces. La première, Equus quagga , rassemble les Equidae , à la robe rayée de façon variable mais où généralement des raies obliques partant des cuisses dessinent une selle sur la partie médiane du dos. Sous les noms de zèbres de Böhm, de Grant, de Burchell, etc., diverses sous-espèces se rencontrent en différents points de l’Est africain, depuis l’Éthiopie jusqu’au Cap.Le zèbre de montagne Equus zebra constitue une deuxième espèce, facile à distinguer par les bandes noires transversales dessinant une grille sur la croupe. Décimée par les Boers, cette espèce en voie de disparition ne subsiste plus que dans le Parc national du zèbre de montagne, près de Cradock. Une sous-espèce voisine, le zèbre de Hartmann, est encore relativement abondante dans le Sud-Ouest africain. Enfin le zèbre de Grévy, Equus grevyi , très reconnaissable par les fines rayures de sa robe, vit en petites troupes dans les régions montagneuses de l’Éthiopie et du nord-est du Kenya.ÉvolutionL’ancêtre des Equidae actuels était représenté à l’Éocène par le genre Hyracotherium (fig. 3), qui comporte plusieurs espèces, dont la taille moyenne était celle d’un lévrier. Ces animaux possédaient des caractères archaïques rappelant les Condylarthres, dont ils sont issus, à côté de traits évolutifs annonçant leur descendance. Le nombre de doigts était déjà réduit à trois à la patte postérieure, quatre à la patte antérieure, et on estime que ces animaux pouvaient courir à une vitesse voisine de celle du cheval actuel. Mais leurs molaires à couronne basse avec tubercules arrondis (type bunondonte) étaient peu évoluées et l’encéphale, bien connu par les moulages endocraniens, revèle aussi une structure très primitive. Dans des formes de l’Éocène moyen telles qu’Orohippus , le cerveau se développe remarquablement, cependant que le squelette du membre change peu. Chez les formes postérieures, Mesohippus puis Miohippus de l’Oligocène américain, on observe une réduction du quatrième doigt de la main et une molarisation des prémolaires, qui va faire des dents mâchelières un ensemble homogène et compact.Au Miocène, deux grands faits sont à considérer: le passage en Eurasie du genre Anchitherium , qui n’aura pas de descendance, et, surtout chez les formes américaines Parahippus et Merychippus , une adaptation très nette à la vie steppique, adaptation marquée par l’élévation de la couronne des molaires (autorisant leur usure due à la consommation de graminées siliceuses) et par la réduction des doigts latéraux qui n’atteignent plus le sol.Une nouvelle invasion de l’Eurasie au Pliocène par le genre Hipparion , qui conserve deux doigts latéraux, tourne court, et sa descendance s’éteint au Pléistocène. En Amérique au contraire, le genre Pliohippus représente le premier des Equidae à posséder un seul doigt. Au Pléistocène apparaît le genre Equus , qui se répandra en Amérique du Sud, en Eurasie, en Afrique enfin. La fin du Pléistocène verra son extinction en Amérique du Nord et du Sud; il sera réintroduit dans ce continent sous sa forme domestique par l’homme blanc au XVIe siècle. Cette domestication a sans doute eu lieu en Mésopotamie et en Chine à peu près simultanément, au cours du troisième millénaire avant J.-C. Il est certain qu’avant de devenir d’abord un animal de trait, puis de selle, le cheval a représenté pour l’homme une source de nourriture, comme en témoignent les amas d’os trouvés dans certains gisements préhistoriques, tel celui de Solutré.TapiridésLes tapirs sont des animaux assez lourds d’allure, d’une hauteur au garrot n’excédant pas un mètre, et d’un poids variant de 400 kilogrammes à une tonne selon les espèces.La tête, relativement courte, se prolonge vers l’avant par une petite trompe formée par le nez et la lèvre supérieure, et percée à son extrémité par les narines. Les membres antérieurs sont terminés par 4 doigts, les membres postérieurs par 3. Tous les doigts sont pourvus d’étuis cornés méritant plutôt le nom d’onglons que celui de sabots. Vers l’arrière, un coussinet plantaire est commun à l’ensemble des doigts. L’appui au sol est nettement digitigrade. La peau, épaisse mais souple, est revêtue d’un pelage épais, uniformément brunâtre chez les tapirs américains, noir chez le tapir indien à l’exception du dos et de l’échine, recouverts chez ce dernier de poils blancs. La denture est complète avec 42 ou 44 dents réparties suivant la formule dentaire:

Les canines font généralement défaut chez les femelles. Les molaires et prémolaires ont une croissance prolongée, leur table d’usure présente des crêtes d’émail entourées de cément. Elles appartiennent au type lophodonte (fig. 2).Systématique et répartition géographiqueLa classification des Equidae demeurant controversée, on adoptera ici celle de G. G. Simpson, qui a le double mérite d’être la plus simple et de respecter la règle d’antériorité. Tous les Equidae actuels sont ainsi rassemblés dans le genre unique Equus , comportant 6 espèces, elles-mêmes divisées en sous-espèces. La totalité des chevaux actuels appartient à l’espèce E. caballus . La seule sous-espèce sauvage connue a été découverte sur les versants des monts Altaï en 1879 par l’explorateur russe Prjewalski, elle est scientifiquement dénommée Equus caballus prjewalskii .Il est possible que le cheval de Prjewalski ne soit pas dans l’ascendance directe du cheval domestique; celui-ci aurait pour certains auteurs son origine dans une autre sous-espèce: le tarpan (Equus caballus gmelini ), dont on connaît avec le «konig» polonais une forme redevenue secondairement sauvage. Il convient de souligner ici les difficultés que l’on rencontre pour déterminer de façon sûre l’origine exacte d’un animal domestique. Quoi qu’il en soit, il est bien possible que le cheval de Prjewalski ne subsiste plus que grâce aux descendants des 28 échantillons importés en Europe en 1901, et qui depuis se reproduisent dans différents parcs zoologiques.Le second groupe d’Equidae asiatiques appartient à l’espèce Equus hemionus , qui renferme des formes intermédiaires entre le cheval et l’âne, communément désignées par les noms d’hémippes, d’hémiones et d’onagres. Devenus rarissimes aujourd’hui, ces animaux peuplaient les steppes et les déserts, de la Syrie à la Mongolie.En Afrique, les zèbres et les ânes, répartis en 4 espèces, représentent la totalité des Equidae de ce continent. L’espèce Equus asinus est sûrement l’ancêtre des ânes domestiques. On ne la trouve plus qu’occasionnellement, en certains points du Soudan, de l’Éthiopie et de la Somalie. Les zèbres se répartissent en 3 espèces. La première, Equus quagga , rassemble les Equidae , à la robe rayée de façon variable mais où généralement des raies obliques partant des cuisses dessinent une selle sur la partie médiane du dos. Sous les noms de zèbres de Böhm, de Grant, de Burchell, etc., diverses sous-espèces se rencontrent en différents points de l’Est africain, depuis l’Éthiopie jusqu’au Cap.Le zèbre de montagne Equus zebra constitue une deuxième espèce, facile à distinguer par les bandes noires transversales dessinant une grille sur la croupe. Décimée par les Boers, cette espèce en voie de disparition ne subsiste plus que dans le Parc national du zèbre de montagne, près de Cradock. Une sous-espèce voisine, le zèbre de Hartmann, est encore relativement abondante dans le Sud-Ouest africain. Enfin le zèbre de Grévy, Equus grevyi , très reconnaissable par les fines rayures de sa robe, vit en petites troupes dans les régions montagneuses de l’Éthiopie et du nord-est du Kenya.ÉvolutionL’ancêtre des Equidae actuels était représenté à l’Éocène par le genre Hyracotherium (fig. 3), qui comporte plusieurs espèces, dont la taille moyenne était celle d’un lévrier. Ces animaux possédaient des caractères archaïques rappelant les Condylarthres, dont ils sont issus, à côté de traits évolutifs annonçant leur descendance. Le nombre de doigts était déjà réduit à trois à la patte postérieure, quatre à la patte antérieure, et on estime que ces animaux pouvaient courir à une vitesse voisine de celle du cheval actuel. Mais leurs molaires à couronne basse avec tubercules arrondis (type bunondonte) étaient peu évoluées et l’encéphale, bien connu par les moulages endocraniens, revèle aussi une structure très primitive. Dans des formes de l’Éocène moyen telles qu’Orohippus , le cerveau se développe remarquablement, cependant que le squelette du membre change peu. Chez les formes postérieures, Mesohippus puis Miohippus de l’Oligocène américain, on observe une réduction du quatrième doigt de la main et une molarisation des prémolaires, qui va faire des dents mâchelières un ensemble homogène et compact.Au Miocène, deux grands faits sont à considérer: le passage en Eurasie du genre Anchitherium , qui n’aura pas de descendance, et, surtout chez les formes américaines Parahippus et Merychippus , une adaptation très nette à la vie steppique, adaptation marquée par l’élévation de la couronne des molaires (autorisant leur usure due à la consommation de graminées siliceuses) et par la réduction des doigts latéraux qui n’atteignent plus le sol.Une nouvelle invasion de l’Eurasie au Pliocène par le genre Hipparion , qui conserve deux doigts latéraux, tourne court, et sa descendance s’éteint au Pléistocène. En Amérique au contraire, le genre Pliohippus représente le premier des Equidae à posséder un seul doigt. Au Pléistocène apparaît le genre Equus , qui se répandra en Amérique du Sud, en Eurasie, en Afrique enfin. La fin du Pléistocène verra son extinction en Amérique du Nord et du Sud; il sera réintroduit dans ce continent sous sa forme domestique par l’homme blanc au XVIe siècle. Cette domestication a sans doute eu lieu en Mésopotamie et en Chine à peu près simultanément, au cours du troisième millénaire avant J.-C. Il est certain qu’avant de devenir d’abord un animal de trait, puis de selle, le cheval a représenté pour l’homme une source de nourriture, comme en témoignent les amas d’os trouvés dans certains gisements préhistoriques, tel celui de Solutré.TapiridésLes tapirs sont des animaux assez lourds d’allure, d’une hauteur au garrot n’excédant pas un mètre, et d’un poids variant de 400 kilogrammes à une tonne selon les espèces.La tête, relativement courte, se prolonge vers l’avant par une petite trompe formée par le nez et la lèvre supérieure, et percée à son extrémité par les narines. Les membres antérieurs sont terminés par 4 doigts, les membres postérieurs par 3. Tous les doigts sont pourvus d’étuis cornés méritant plutôt le nom d’onglons que celui de sabots. Vers l’arrière, un coussinet plantaire est commun à l’ensemble des doigts. L’appui au sol est nettement digitigrade. La peau, épaisse mais souple, est revêtue d’un pelage épais, uniformément brunâtre chez les tapirs américains, noir chez le tapir indien à l’exception du dos et de l’échine, recouverts chez ce dernier de poils blancs. La denture est complète avec 42 ou 44 dents réparties suivant la formule dentaire: Les tapirs sont les seuls Périssodactyles à avoir des canines chez les deux sexes. Les dents jugales sont du type lophondonte.L’encéphale est nettement moins développé, tant par son volume relatif que par sa structure, que celui des Equidae , mais il situe les tapirs très au-dessus des rhinocéros. De même le développement de l’odorat, moindre que chez les rhinocéros, et celui de la vision, supérieure à celle de ces derniers, placent les Tapiridae dans une position intermédiaire entre les Equidae et les Rhinocerotidae .Quant à leur comportement, les tapirs sont des animaux craintifs, vivant à proximité de l’eau, où ils aiment se baigner. Ils vivent, isolés ou par couples. La gestation dure en moyenne 13 mois, les naissances gémellaires sont extrêmement rares. L’état adulte est atteint vers 4 ou 5 ans, cependant que la longévité, selon les observations faites en captivité, n’excéderait pas une trentaine d’années.La répartition géographique du genre unique Tapirus (dans lequel on classe les 4 espèces ou sous-genres connus) a deux aires d’expansion, l’une américaine, l’autre asiatique. En Amérique on trouve 3 sous-genres: T.tapirus, T.roulini et T.elasmognathus , qui se rencontrent dans un territoire étendu et géographiquement varié, allant du sud du Mexique au nord de l’Argentine. En Asie, une espèce unique, Tapirus indicus , ou tapir à dos blanc, habite les régions forestières de l’Indo-Malaisie ainsi que Bornéo et Sumatra.RhinocérotidésLes rhinocéros sont des animaux massifs aux membres courts, à l’encolure brève, généralement d’assez grande taille; les plus grandes espèces atteignent 2 mètres au garrot et pèsent 2 tonnes.La peau, épaisse, forme parfois des plaques rigides fortement kératinisées, reliées entre elles par un tégument plus mince et souple. Les poils sont rares, sauf chez Rhinoceros tichorhinus , qui a été le contemporain de l’homme au Paléolithique, et chez le rhinocéros actuel de Sumatra (Didermocerus lasiotis ), souvent appelé rhinocéros laineux en raison de sa toison relativement abondante.Les membres antérieurs et les membres postérieurs sont terminés chacun par trois doigts. À peu près également développés, quoique le médian soit un peu plus robuste, ces doigts portent des sabots incomplets et reliés par une sole plantaire commune. Les cornes nasales sont les phanères les plus caractéristiques des rhinocéros. Elles sont formées de tubes ou de fibres cornés, noyés dans une gangue fortement kératinisée (cf. MAMMIFÈRES, pl. I). Selon les espèces, les animaux portent 1 ou 2 cornes pouvant atteindre une dimension considérable, jusqu’à 1,50 m chez les rhinocéros blancs (Ceratotherium simum ). La denture a pour formule:

Les tapirs sont les seuls Périssodactyles à avoir des canines chez les deux sexes. Les dents jugales sont du type lophondonte.L’encéphale est nettement moins développé, tant par son volume relatif que par sa structure, que celui des Equidae , mais il situe les tapirs très au-dessus des rhinocéros. De même le développement de l’odorat, moindre que chez les rhinocéros, et celui de la vision, supérieure à celle de ces derniers, placent les Tapiridae dans une position intermédiaire entre les Equidae et les Rhinocerotidae .Quant à leur comportement, les tapirs sont des animaux craintifs, vivant à proximité de l’eau, où ils aiment se baigner. Ils vivent, isolés ou par couples. La gestation dure en moyenne 13 mois, les naissances gémellaires sont extrêmement rares. L’état adulte est atteint vers 4 ou 5 ans, cependant que la longévité, selon les observations faites en captivité, n’excéderait pas une trentaine d’années.La répartition géographique du genre unique Tapirus (dans lequel on classe les 4 espèces ou sous-genres connus) a deux aires d’expansion, l’une américaine, l’autre asiatique. En Amérique on trouve 3 sous-genres: T.tapirus, T.roulini et T.elasmognathus , qui se rencontrent dans un territoire étendu et géographiquement varié, allant du sud du Mexique au nord de l’Argentine. En Asie, une espèce unique, Tapirus indicus , ou tapir à dos blanc, habite les régions forestières de l’Indo-Malaisie ainsi que Bornéo et Sumatra.RhinocérotidésLes rhinocéros sont des animaux massifs aux membres courts, à l’encolure brève, généralement d’assez grande taille; les plus grandes espèces atteignent 2 mètres au garrot et pèsent 2 tonnes.La peau, épaisse, forme parfois des plaques rigides fortement kératinisées, reliées entre elles par un tégument plus mince et souple. Les poils sont rares, sauf chez Rhinoceros tichorhinus , qui a été le contemporain de l’homme au Paléolithique, et chez le rhinocéros actuel de Sumatra (Didermocerus lasiotis ), souvent appelé rhinocéros laineux en raison de sa toison relativement abondante.Les membres antérieurs et les membres postérieurs sont terminés chacun par trois doigts. À peu près également développés, quoique le médian soit un peu plus robuste, ces doigts portent des sabots incomplets et reliés par une sole plantaire commune. Les cornes nasales sont les phanères les plus caractéristiques des rhinocéros. Elles sont formées de tubes ou de fibres cornés, noyés dans une gangue fortement kératinisée (cf. MAMMIFÈRES, pl. I). Selon les espèces, les animaux portent 1 ou 2 cornes pouvant atteindre une dimension considérable, jusqu’à 1,50 m chez les rhinocéros blancs (Ceratotherium simum ). La denture a pour formule: Les dents jugales, prémolaires et molaires, ont une table d’usure où les replis d’émail dessinent grossièrement la lettre grecque 神.Le système nerveux se signale par le faible développement de l’encéphale, qui classe de ce point de vue les rhinocéros dans une position très inférieure aux autres Périssodactyles et à la plupart des Ongulés. Parmi les organes des sens, l’odorat est d’une extrême finesse, plaçant le rhinocéros tout de suite derrière l’éléphant (lequel est généralement considéré comme le Mammifère macrosmatique le plus évolué). L’ouïe est très fine, alors que la vision, surtout diurne, est médiocre.Les rhinocéros sont généralement considérés comme des animaux plutôt craintifs mais qui peuvent devenir dangereux, en raison de leur masse, quand ils foncent pour se défendre. Les individus vivent habituellement isolés, ou par couples auxquels un jeune est souvent associé. Un très classique exemple de commensalisme est offert par la curieuse association entre les rhinocéros et certains oiseaux de la famille des Hérons (Bubulcus ) et aussi des étourneaux (Buphagus ) qui vivent perchés sur leur dos; ils les débarrassent de leurs ectoparasites et montent une garde vigilante, jetant l’alarme à l’approche de tout agresseur potentiel.La gestation est de l’ordre de 18 mois, elle aboutit à la mise bas d’un jeune unique, qui, à son tour, atteindra l’âge adulte vers 4 ou 5 ans. La longévité serait de l’ordre de 40 à 50 ans.Quatre genres de Rhinocerotidae peuplent aujourd’hui certaines régions d’Asie et d’Afrique. Au genre Rhinoceros appartiennent les espèces unicornes de l’Inde d’une part et de Java d’autre part. Deux espèces bicornes, l’une de Sumatra, l’autre du Tenasserim en Birmanie, sont rangées dans le genre Didermocerus . En Afrique, d’autre part, se rencontrent deux genres bicornes: Diceros bicornis , ou rhinocéros noir, relativement abondant avec 11 000 à 13 000 individus répartis en différents points de l’Afrique au sud du Sahara, et le rhinocéros blanc, Ceratotherium simum , plus rare, dont on estime le troupeau à quelque 4 000 représentants vivant en quelques points restreints de l’Afrique tropicale.

Les dents jugales, prémolaires et molaires, ont une table d’usure où les replis d’émail dessinent grossièrement la lettre grecque 神.Le système nerveux se signale par le faible développement de l’encéphale, qui classe de ce point de vue les rhinocéros dans une position très inférieure aux autres Périssodactyles et à la plupart des Ongulés. Parmi les organes des sens, l’odorat est d’une extrême finesse, plaçant le rhinocéros tout de suite derrière l’éléphant (lequel est généralement considéré comme le Mammifère macrosmatique le plus évolué). L’ouïe est très fine, alors que la vision, surtout diurne, est médiocre.Les rhinocéros sont généralement considérés comme des animaux plutôt craintifs mais qui peuvent devenir dangereux, en raison de leur masse, quand ils foncent pour se défendre. Les individus vivent habituellement isolés, ou par couples auxquels un jeune est souvent associé. Un très classique exemple de commensalisme est offert par la curieuse association entre les rhinocéros et certains oiseaux de la famille des Hérons (Bubulcus ) et aussi des étourneaux (Buphagus ) qui vivent perchés sur leur dos; ils les débarrassent de leurs ectoparasites et montent une garde vigilante, jetant l’alarme à l’approche de tout agresseur potentiel.La gestation est de l’ordre de 18 mois, elle aboutit à la mise bas d’un jeune unique, qui, à son tour, atteindra l’âge adulte vers 4 ou 5 ans. La longévité serait de l’ordre de 40 à 50 ans.Quatre genres de Rhinocerotidae peuplent aujourd’hui certaines régions d’Asie et d’Afrique. Au genre Rhinoceros appartiennent les espèces unicornes de l’Inde d’une part et de Java d’autre part. Deux espèces bicornes, l’une de Sumatra, l’autre du Tenasserim en Birmanie, sont rangées dans le genre Didermocerus . En Afrique, d’autre part, se rencontrent deux genres bicornes: Diceros bicornis , ou rhinocéros noir, relativement abondant avec 11 000 à 13 000 individus répartis en différents points de l’Afrique au sud du Sahara, et le rhinocéros blanc, Ceratotherium simum , plus rare, dont on estime le troupeau à quelque 4 000 représentants vivant en quelques points restreints de l’Afrique tropicale.

périssodactyles [ perisodaktil ] n. m. pl.• 1848; du gr. perissos « surnuméraire, impair » et daktulos « doigt »♦ Zool. Ordre de mammifères placentaires ongulés qui comprend des animaux reposant sur le sol par un nombre impair de doigts (imparidigités) dont le médian est le plus développé. Le rhinocéros, le tapir sont des périssodactyles. — Au sing. Un périssodactyle.périssodactylesn. m. pl. ZOOL Ordre de mammifères ongulés dont le pied repose sur le sol par un nombre impair de doigts.— Sing. Le cheval est un périssodactyle.périssodactyles [peʀisodaktil] n. m. pl.ÉTYM. 1874; du grec perissos « surnuméraire, impair », et daktulos « doigt ». → -dactyle.❖♦ Zool. Sous-ordre de mammifères placentaires ongulés qui comprend des animaux reposant sur le sol par un nombre impair de doigts (Imparidigités) dont le médian est le plus développé. || Le rhinocéros, le tapir sont des périssodactyles. — Au sing. || Un périssodactyle. || L'hipparion, périssodactyle fossile. — Adj. || Un mammifère périssodactyle.0 Quelle histoire me cherchez-vous à cause d'un quelconque périssodactyle qui vient de passer tout à fait par hasard, devant nous ? Un quadrupède stupide qui ne mérite même pas qu'on en parle ! Et féroce en plus (…)Ionesco, Rhinocéros, p. 40.

Encyclopédie Universelle. 2012.